In Ergänzung zu den Ausführungen über das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) (isw-muenchen.de - "Deutschland-muss-auch-ueber-seinen-eigenen-aussenwirtschaftlichen-giftschrank-nachdenken"), das in den Umbruchzeiten von 1918 bis Mitte der 20er Jahre eine Gruppe von jungen Wisenschaftlern beschäftigte, beleuchtet der Autor Jörg Becker das Wirken des Sozialwissenschaftlers Richard Sorge. Das Kieler Institut war mit seiner sozialkritischen Forschergruppe für einige Jahre Impulsgeber für linke wirtschafts- und gesellschaftspolitische Konzepte.

Anmerkung der Redaktion

Zu der Forschergruppe gehörte neben dem Wirtschaftsprofessor Kurt Albert Gerlach auch Richard Sorge.

Nach dem Kriegsende des 1. Weltkrieges studierte der verwundete Soldat Richard Sorge Sozialwissenschaften in Kiel und Nationalökonomie in Hamburg. Nach seiner Promotion 1919 in Hamburg folgte er einem Ruf des Ökonomen Prof. Dr. Kurt Albert Gerlach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität Aachen. 1920 bis 1922 wohnte Sorge im Remscheid und Solingen, wo er als politischer Redakteur die damals bedeutende kommunistische Zeitung „Bergische Arbeiterstimme“ leitete und selber in dieser Zeitung 43 Artikel veröffentlichte. Von 1922 bis 1924 lebte Richard Sorge in Frankfurt, wo er als Mitarbeiter von Prof. Dr. Kurt Albert Gerlach zu den ersten Mitarbeitern des neu gegründeten Instituts für Sozialforschung (IfS) gehörte.[1]

Der Kommunist und „große Meisterspion“ Richard Sorge (1895-1944) wurde in den fünfziger Jahren in einer Serie des „Spiegel“ und in der Illustriertenpresse als Charmeur, Weiberheld, Alkoholiker und Herumtreiber denunziert. Das war und ist übelster Antikommunismus! 1966 erschien in der DDR von Julius Mader unter dem Titel „Dr. Sorge funkt aus Tokyo“ eine erste Biographie über Richard Sorge. Sie ist leider heroisierend, bei vielen Details fehlerhaft und enthält frei erfundene Dialoge. Aber mit den beiden Büchern „Der Mann mit den drei Gesichtern. Das Leben des Richard Sorge“ von Robert Whymant (2002) und „An Impeccable Spy: Richard Sorge, Stalin’s Master Agent“ von Owen Matthews (2019) liegen inzwischen zwei gute und seriöse Biografien über Richard Sorge vor. In allen drei Büchern liegt der Schwerpunkt auf Sorges Tätigkeit für die Komintern und seine Spionagearbeit für den sowjetischen Militärgeheimdienst GRU von 1924 bis zu seinem Tod 1944 in Moskau, China und Japan.

In Hamburg lebte Sorge vom 29. Januar bis zum 12. August 1919. In diesen acht Monaten schrieb er neben seiner Dissertation über Gewerkschaftsfragen außerdem fünf Artikel für die kommunistische Zeitung „Hamburger Volks-Zeitung“. Alle fünf Artikel von Richard Sorge aus dem Frühjahr 1919 wurden erstmals von mir (Jörg Becker, Anmerkung der Redaktion) als seine Artikel entdeckt und als authentisch befunden.

In zwei dieser Artikel geht es um Kriegsfragen, nämlich „Die neue Reichsarmee“ vom 10. April 1919 und „Die Kriegsbilanz der deutschen Bevölkerung“ vom 24. April 1919. Beide Ausführungen von Richard Sorge sind dem vorliegenden Beitrag weiter unten zu entnehmen. In beeindruckender Weise belegt Sorge mit Zahlen die fatalen Folgen des 1. Weltkrieges und der danach einsetzenden erneuten Militarisierung.

Umso unverständlicher und sinnfreier erscheinen deshalb die vorliegenden Pläne der EU zur weiteren Militarisierung der Mitgliederstaaten und einer Umstellung der europäischen Wirtschaft auf Kriegswirtschaft – welch eine Ignoranz von Geschichte und der Folgen von Krieg.

Exkurs: Die EU-Pläne zur Umstellung auf „Kriegswirtschaft“

Das Europäische Parlament mit großer Mehrheit die von Binnenmarktkommissar Thierry Breton gewünschte Verordnung zur Umstellung auf "Kriegswirtschaft" angenommen. Der für den Binnenmarkt zuständige Kommissar Thierry Breton hatte für seinen Vorschlag geworben: "Wir müssen jetzt dringend handeln, denn der Krieg in der Ukraine, der zunächst ein Lagerkrieg war, wird zu einem echten Industriekrieg". Um die Kapazitäten der Munitionsproduktion in der EU zu stärken, hat Brüssel 500 Millionen Euro bereitgestellt. Binnenkommisar Breton besuchte eine Reihe von Ländern und ermittelte 15 Industrien, die von der EU mit 40 bis 60 Prozent der erforderlichen Investitionen finanziert werden sollen, um in einem Jahr eine Produktionskapazität von einer Milliarde Munition (insbesondere 155-Millimeter-Artilleriehaubitzen) zu erreichen.

Die Botschaft ist klar: Die Priorität liegt heute darin, einen jahrelangen Krieg um die Ukraine zu gewinnen – und sich für künftige Konflikte vorzubereiten. Und dafür wird Munition gebraucht. Die plötzliche Hinwendung zu einem Entwicklungsmodell, das sich auf Munition, Raketen und Kriegsforschung stützt, ist nicht nur ein industriepolitisches Problem, sondern verändert auch das europäische Modell der sozialen und kulturellen Beziehungen.

Bisher reagieren die fortschrittlichen Kräften nur ungenügend auf die Kriegsagenda und bekämpfen sie nicht adäquat. Angesichts einer öffentlichen Meinung, die nach wiederholten Umfragen in mehreren europäischen Ländern konträr und in Europa unentschieden ist, ist es notwendig, die Stimmen noch lauter gegen den Krieg zu erheben, damit das Massaker an zivilen Opfern auf beiden Seiten aufhört, wie auch das Gemetzel von Soldaten, die auf die Schlachtbank geschickt werden. Und damit die Aufrüstung von 27 europäischen Armeen nicht auf Kosten der letzten und der neuen Generationen geht.[2]

Richard Sorge war Akademiker. Das merkt man beiden Artikeln an, denn er arbeitet mit Statitisken und beruft sich insbesonderes auf wissenschaftliche Fachbücher. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang sein Hinweis auf ein deutschsprachiges Buch aus Dänemark. Es handelt sich um das 99 Seiten starke Buch „Die Bevölkerungsbewegung im Weltkrieg. Band I: Deutschland“ von Christian Döring, erschienen 1919 in Kopenhagen im Verlag Bianco Luno als Nummer 4 einer Schriftenreihe der „Studiengesellschaft für soziale Folgen des Krieges“ für den Preis von 3 Kronen und gedruckt bei der Krohns Bogtrykkeri. Die Satzung dieser Gesellschaft ist jeweils auf der letzten Seite der Bände ihrer Schriftenreihe abgedruckt. Die Geschäftsstelle dieser „Studiengesellschaft für soziale Folgen des Krieges“ lag in der Østerbrogade 56, das war die Hauptgeschäftsstrasse im Stadtteil Østerbro, einem der reichsten Stadtviertel Kopenhagens. Im 1. Stock residierte die Studiengesellschaft und im Erdgeschoss war damals wie heute das traditionelle Geschäft „Kop & Kande“, in dem man gute Haushaltswaren und gutes Werkzeug kaufen kann.

Laut Auskunft der Königlichen Dänischen Bibliothek war diese Schrift von Döring in Deutschland verboten. Christian Döring war u. a. auch Mitarbeiter und Übersetzer der Erzählungen „Dybhavsfisk“ (Tiefseefische) des berühmten kommunistischen dänischen Schriftstellers Martin Andersen Nexö, die dieser 1918 geschrieben hatte und die in Kopenhagen im Verlag Aschehoug veröffentlicht worden waren. 1924 und 1926 erschienen in den beiden Konstanzer Kleinverlagen des linken Dichters Oskar Wöhrle (Verlag Oskar Wöhrle und See-Verlag) zwei Ausgaben der deutschen Übersetzung dieser Erzählungen von Christian Döring. Nexö, der von 1951 bis zu seinem Tod in der DDR gewohnt hatte, lebte von 1925 bis 1930 am Bodensee.

Richard Sorges Kontakte zu Dänemark sind wahrscheinlich größer und intensiver gewesen, als es bislang bekannt ist. Dafür sprechen folgende Fakten. 1918 hatte er in Kiel und 1919 in Hamburg studiert. In Kiel hielt sich Sorge im Umfeld der beiden Sozialwissenschaftler Ferdinand Tönnies und Kurt Albert Gerlach auf und Tönnies hatte intensive dänische Kontakte. Während des ersten Weltkriegs hatte Tönnies mehrere Friedensgespräche in Dänemark geführt und er war mit dem bekannten dänischen Philosophen Harald Høffding befreundet. Die Beziehungen zwischen Dänemark und Deutschland waren damals sehr eng, aber auch konfliktreich. Die deutsche Sprache war in vielen skandinavischen Ländern bis zur Nazi-Zeit die lingua franca vieler Intellektueller, Dichter, Gelehrter und Hochschullehrer, zum Teil konnten schwedische oder dänische Studenten ihre Doktorarbeit sogar in deutscher Sprache schreiben. Deutsch war bis zum Zweiten Weltkrieg die erste schulische Fremdsprache in Dänemark, die insbesondere Intellektuelle dann auch in der Regel sehr gut beherrschten, auch teilweise als Publikationssprache in der Wissenschaft, erst recht natürlich in der Kommunikation mit dem Ausland. Erst nach dem Krieg sind Prestige und Einfluss des Deutschen verständlicherweise zurückgegangen.

Der Kommunist Sorge war wahrscheinlich kein Pazifist, aber er war ein Kriegsgegner durch und durch. Dass er 1919 zwei kritische und anklagende Artikel über den ersten Weltkrieg schrieb, ist nicht verwunderlich, macht man sich klar, dass er nur zwei Jahre vorher wegen seiner Kriegsverwundungen lange in einem Lazarett gelegen hatte. In seinem Tokioter Lebenslauf von 1941/42 hatte er rückblickend geschrieben: „Zu dieser Zeit, also im Sommer und Winter 1917, wurde mir völlig klar, wie bedeutungslos und verheerend dieser große Krieg war. Schon waren auf jeder Seite viele Millionen Menschen umgekommen und wer konnte voraussagen, wieviel weitere Millionen noch folgen würden?“

Zeitgleich zu seinem Kriegsartikel vom 10. April 1919 in der „Hamburger Volks-Zeitung“ hatte er seinem Freund und Kriegskamerad Erich Correns (1896-1981), später Präsident des Nationalrats der Nationalen Front der DDR, in einem Brief am 1. April 1919 mitgeteilt: „Ich kann nicht mehr offen sein in allem, was da bei mir in irgendeiner Seelenecke steckt. […] Denn der Krieg und so manches andere hatte Stoffe zum Gähren gebracht, die sonst nicht sich bemerkbar gemacht hätten.“[3]

1921 hatte Richard Sorge in der „Bergischen Arbeiterstimme“ in Solingen geschrieben „dass kein Mensch mit mehr Gewinnen aus dem Krieg herausgekommen sein darf, als mit rund zweihunderttausend Mark. Alles andere sollte ihm weggesteuert werden. Dem Proletariat werden mit Hilfe der gesamten Volksvertreter seine paar Brötchen weggesteuert. Während dessen lachen die großen Unternehmen, sind sie doch mächtiger als der Staat selbst und kaufen alles mit den Geldern, die sie im Kriege verdient haben, mit den Summen, die sie jetzt noch verdienen. Aber Preisabbau, nein, den gibt es nicht.“[4]

Mit einem solchen Satz von Richard Sorge trifft man auf einen Knackpunkt damaliger kommunistischer Analysen von Krieg. Kriege werden als Klassenkampf definiert. Wenn Karl Liebknecht[5] dementsprechend schreiben konnte „Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“, wenn er in demselben Flugblatt von der „Profitgier der deutschen Imperialisten“ sprach, die Kriegsinteressen der „Kapitalisten der großen deutschen Schiffahrtsgesellschaften durch die Scharfmacher der deutschen Schwerindustrie“ anprangerte und schließlich den Kampfesgeist des „internationalen Klassenkampfes“ heraufbeschwor, dann war das vermutlich analytisch zu kurz gesprungen. Wenn man hauptsächlich über Ausbeutungsverhältnisse im Kapitalismus redet, mag die Sicht auf internationale Staatenbeziehungen versperrt bleiben.

Diese Sicht aber ist einzufordern, um eine Friedenstheorie entwicklen zu können. Frieden ist nicht automatisch dann gegeben, wenn der Klassenkampf die Kräfteverhältnisse zugunsten der Arbeitnehmer verschiebt.

Richard Sorge: "Die Kriegsbilanz der deutschen Bevölkerung" [6]

Wie die angeblich trockenen und toten Zahlen leben und erschüttern können, zeigt eine Untersuchung über Deutschlands Bevölkerungsbewegung im Weltkrieg, die soeben die Kopenhagener „Gesellschaft für das Studium der sozialen Folgen des Krieges“, bearbeitet von C. Döring (Kopenhagen, Buchdruckerei Bianco Kuno) vorlegt. Jahre wird es wohl noch dauern, bis uns vollständige amtliche Ziffern Aufschluss geben können, wieviel Menschen durch die mittelbaren und unmittelbaren Folgen des Krieges ihr Leben lassen mussten und vor allem auch, in welchem Umfange die Geburtenziffern, während der letzten 4½ Jahre gefallen ist. Deshalb verdient der Verfasser besonderen Dank, dass er auf privatem Wege, durch Zusammenstellung von Teilergebnissen und von Wahrscheinlichkeitsberechnungen, eine vorläufige Schätzung dieser Bevölkerungsbewegung gibt. In der „Frankfurter Zeitung“ wird für die Jahre 1913 bis 1918 das Ergebnis der Berechnung durch E. K. wie folgt zusammengestellt:

Während also im letzten vollen Friedensjahr noch 1.839.000 Geburten verzeichnet werden konnten, waren es 1918 nur 945.000, also etwa die Hälfte. Im scharfen Gegensatz zu diesem unerhörten Fall steht das steile Ansteigen der Sterbeziffer. Waren im Jahre 1913 nur eine Million Tote zu buchen, so sind es bis 1918 1.630.000 gewesen. Die Folge davon ist, dass schon von 1915 ab von dem großen jährlichen Bevölkerungsüberschuss im Deutschen Reich nichts mehr zu sehen war und dass das Jahr 1918 einen Ausfall von fast einer Million aufweist. Das deutsche Volk erlitt also durch Geburtenrückgang und Zunahme der Sterblichkeit im Krieg einen Gesamtverlust von nicht weniger als 5½ Millionen Menschen, so dass innerhalb der alten Reichsgrenze statt der früheren 67,80 Millionen nunmehr rund 65,10 Millionen leben, und zwar entfallen von dem Gesamtverlust rund 3½ Millionen auf den Geburtenrückgang und über 2 Millionen auf die Zunahme der Sterblichkeit.

Aber das ist nicht alles. Auch der Altersaufbau und das Zahlenverhältnis der beiden Geschlechter ist von Grund auf in Unordnung gebracht, und so dürften heute in dem für die Eheschließung besonders wichtigen Alter von 20 bis 30 Jahren auf 1.000 Männer nicht weniger als 1.230 Frauen entfallen, während es vor dem Kriege nur 1.001 waren. Mit anderen Worten: die Aussichten auf Eheschließung für die Frauen haben sich erheblich verschlechtert. Der Ausfall von Geburten wird sich von 1922 ab am Schulbesuch bemerkbar machen, da in den kritischen Jahren 1915-1919 nur etwa 50 bis 66 Prozent der Geburten der letzten Friedensjahre zu verzeichnen waren. In etwa 20 Jahren aber muss die Geburtenziffer aufs Neue zurückgehen, weil dann die Zahl der ins zeugungsfähige Alter Kommenden sehr gering sein wird.

Zu diesen unmittelbaren Folgen des Krieges aber treten die noch ernsteren mittelbaren Folgen: Die Zunahme der Sterblichkeit hat infolge der blutigen Verluste (1,80 Millionen) in erster Linie die kräftigsten und leistungsfähigsten männlichen Jahrgänge betroffen. Ist doch die Zahl der im militärpflichtigen Alter stehenden von rund 15 auf 12,20 Millionen gesunken, ganz zu schweigen von den Hundertausenden Amputierten und sonst schwer Beschädigter. Eine umgekehrte Rassenauslese der grausamsten Art hat die besten Arbeitskräfte des Volkes vernichtet. Die Wirkung des Krieges aber auf die Daheimgebliebenen ergibt sich nicht mal aus den erhöhten Sterbeziffern, sondern auch aus dem Überhandnehmen der verheerenden Krankheiten, wie vor allem der Tuberkulose und der Syphilis.

Diese rückläufige Bevölkerungsbewegung – darüber wird sich wohl niemand einer Täuschung hingeben – wird noch lange andauern. Beispielsweise wird im Jahre 1919 fraglos die Geburtenziffer kaum wesentlich über die des letzten Kriegsjahres hinausgehen. Denn einmal hat ja die Demobilisation noch in das laufende Jahr hinein gedauert, dann aber schmachten bis heute 800.000 deutsche Soldaten im besten Mannesalter fern von der Heimat in Kriegsgefangenschaft. Die Zurückgekehrten aber sind ebenso wie die Zurückgebliebenen in ihrer Kraft geschwächt. Dadurch wird die Geburtenzahl noch lange weit hinter den früheren Ziffern zurückbleiben, wenn sie überhaupt jemals wieder erreicht werden sollte. Dass durch das soziale Elend die Zahl der Eheschließungen niedriger wird, ist ebenfalls kaum zu bezweifeln. Der Hinweis etwa auf die schnelle Erholung nach früheren Kriegen darf hier nicht gemacht werden, da die sozialen Wirkungen des diesmaligen Völkerstreites beispiellos in der Geschichte dastehen.

Wie auf der einen Seite die Geburtenziffer niedrig bleiben wird, so wird sich, und das ist das Schlimmste, die Sterblichkeit noch lange weit über den Friedensjahren halten, bedingt durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wie Teuerung, Rohstoffmangel, Arbeitslosigkeit, und dergleichen. Kurzum: zu einem einmaligen Verlust von über 5½ Millionen Menschen tritt ein noch lange anhaltender Geburtenrückgang und auf Jahre hinaus eine höhere Sterblichkeitsziffer. Dabei soll die Frage der Massenauswanderung, die vielleicht ein Zentralproblem der kommenden Jahre und Jahrzehnte sein wird, für heute noch ganz unerörtert bleiben.

Es hat einmal eine Zeit gegeben, in der in ihrer Art recht wohlmeinende Menschen vom Krieg als von einem Stahlbad für die Nationen sprachen. Das war eine beliebte Phrase, die man den vielverlachten Pazifisten ins Gesicht schleuderte. Die Probe aufs Exempel ist gemacht.

Ist heute noch jemand so verblendet und verbrecherisch, um mit solchen Argumenten zu operieren? Man sollte das Gegenteil denken. Leider ist dem nicht so. Militarismus und Chauvinismus steckt noch allen Völkern und Parteien – nicht zuletzt auf denen auf der äußersten Linken – in den Knochen. Und darum kann bei Freund und Feind – die französische Bevölkerungsbewegung ist nicht minder schrecklich – nicht eindringlich genug mit derartig sachlichem Material Aufklärungsarbeit getrieben werden.

Richard Sorge: "Die neue Reichsarmee" [7]

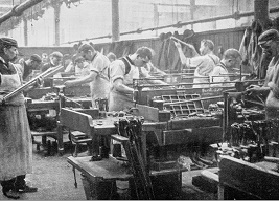

Im „Armeeverordnungsblatt“ wird die Verordnung über die Aufstellung der Reichswehr veröffentlicht. Danach wird diese bestehen: 1. aus den freiwilligen Verbänden, die jetzt schon vorhanden sind; 2. aus den Verbänden der alten Armee; 3. aus anderen Freiwilligenaufstellungen. – Die Anwerbung liegt in der Hand der Generalkommandos. Die Stärke wird 300.000 Mann betragen. Von Offizieren und Beamten werden vor allen Dingen die der alten Armee übernommen, die sich besonders an der Front bewährt haben, aber auch Offiziere und Beamte des Beurlaubten-Standes, die das besondere Vertrauen der Mannschaften genießen. 30 v. H. der Leutnant-Stellen sollen von Unteroffizieren besetzt werden. – Anstelle von Soldatenräten sind Vertrauensleute vorgesehen, die bei Beschwerden, Disziplinarfragen, Kündigungen und Urlaubsabteilungen mitwirken sollen. – An Bedürfnissen, wird der Mannschaft eine Tageszulage von 3 Mk gewährt, die sich an der Front auf 5 Mk erhöht. Das Mindestalter zum Eintritt ist 17 Jahre; ausgeschlossen sind solche, die besondere Strafen erlitten.

Ein Reichswehrgesetz hatten wir schon seit einiger Zeit; nun sollen wir auch eine Reichswehr bekommen.

Die Durchführung des Wehrgesetzes liegt aber nicht mehr in der Hand der Regierung von Weimar. Eine Gruppe, konterrevolutionärer Offiziere, die sich in den Kämpfen gegen die streitenden Arbeiter ein gewisses Prestige erworben hat, hat die militärische Macht völlig an sich gerissen. Sie formt heute nach eigenem Ermessen die neue Armee, und sie formt sie nach ihren Wünschen und Zielen, die nichts sind als die Wünsche und Ziele der Konterrevolution. Die Reichswehr, derer um Lüttwitz konserviert alle schlimmen, volksfeindlichen Eigenschaften der alten Armee und fügt neue verderbliche Charakterzüge hinzu, die das Heer von vornherein als ein Instrument der Gegenrevolution kennzeichnen und es unfähig machen zur ernsthaften Landesverteidigung. Und das Schlimmste ist, dass das anscheinend von Dilettanten oder üblen fachmännischen Beratern der in militärischen Dingen völlig ahnungslosen Regierung gemachte Wehrgesetz den Offizieren völlig freie Hand gibt.

Diese Armee ist keine Armee, die auch nur den bescheidensten Anforderungen genügte, die an eine moderne kampfähige Truppe zu stellen sind. Sie ist weder ein stehendes Heer im Sinne der alten, preußischen Armee, noch eine Miliz, sie ist ein sinnloses Konglomerat von Söldnerhaufen, die der Zufall bildete, und von Resten eines Trümmerhaufens, die der Zufall erhalten hat. In ihren Grundformen und in den Methoden der Rekrutierung geht sie zurück auf jene bunteste Zeit der Kriegsgeschichte, da umherziehende Werbebüttel harmlose Bauern und existenzloses Gesindel mit Gewalt oder heuchlerische Güte, in den engen Rock der Könige pressten, jener Zeit, aus der das Wort stammt, „es geht die Nation nichts an, wenn das Heer sich schlägt“. Und das geschieht in einer Zeit, da alle öffentlichen Angelegenheiten, vor allem aber die Dinge der Landesverteidigung, mehr denn je der weitestgehenden demokratischen Kontrolle und Fürsorge der Nation unterstellt sein sollten.

Das System der freiwilligen Rekrutierung, dass bei der Aufstellung der neuen Reichsarmee den breitesten Raum einnimmt, hat nur dann eine innere Berechtigung, wenn die Werbung im Namen einer Idee erfolgt, die breite Massen fortreißt und im Bann hält. Das ist besonders dann notwendig, wenn die Voraussetzungen für die Ausrichtung einer Zwangsdisziplin fehlen und wenn eine solche auch nicht beabsichtigt ist.

In einer solchen Situation bietet nur der begeisternde Gedanke, dem die Freiwilligen folgen, die Gewähr für eine Disziplin aus freier Unterordnung. Darum forderte unser Parteitag die Bildung einer freiwilligen Sicherheitstruppe aus den Reihen der klassenbewussten Arbeiterschaft, bei der durch jahrelange organisatorische Schulung jene Gewähr für eine freie Disziplin gegeben ist. Darum fordern wir die Wahl der Truppenführer durch die Mannschaften, darum fordern wir Soldatenräte mit weitgehenden Befugnissen, weil das in den Massen lebendige Bewusstsein des demokratischen Rechts den Willen zur freien Unterordnung erhöht.

Eine mit derartigen demokratischen Garantien umgebene Wehrorganisation würde die Überführung der Truppen in eine auf Grund einer allgemeinen Wehrpflicht gebildeten Miliz, die wohl noch einmal kommen muss, jederzeit erlauben.

Auch die neue Reichswehr ist als Zwischenstadium gedacht. Das Gesetz, auf dem ihre Bildung beruht, tritt mit dem 31. März 1920 außer Kraft. Es ist jedoch unmöglich, diese Armee in eine demokratische Wehr aufgehen zu lassen, wenn man die Demokratie in jener endgültigen Heeresorganisation nicht von vornherein in die schlimmste Gefahr bringen will.

Die neue Armee ist infiziert mit dem schlimmsten Gift des alten Militarismus. Sie übernimmt die Offiziere der alten Armee und damit deren Geist, der zur Erlangung der militärisch notwendigen Unterordnung nur den Zwang und die Bedrohung mit strengen Strafen kennt. Sie lässt die Kommandogewalt der Vorgesetzten unangetastet und kein Hauch von Demokratie wird in den kalten Mauern ihrer Kasernen zu spüren sein. Es heißt zwar, dass 30 Prozent der Leutnantsstellen von ehemaligen Unteroffizieren besetzt werden sollen, aber diese Anordnung hat mit dem demokratischen Gedanken, der die Tüchtigkeit des Bewerbers zur einzigen Voraussetzung für die Erlangung eines Kommandos machen will, absolut nichts zu tun. Sie ist ein schwaches und widerwillig verabreichtes Beruhigungsmittel für die Unteroffiziere, in deren Kreisen ein heftiger Unwille über die einseitige Förderung der Interessen der Offiziere mehr und mehr um sich greift. Das Mittel aber wird versagen. Die Unteroffiziere treten für die Wahl der Führer durch die Mannschaften ein, weil sie sich davon größere Vorteile versprechen, als durch die beschränkte Zulassung bestimmter Elemente zu den Leutnantsstellen. Es ist wahrscheinlich, dass die Konzession der 30 Prozent Leutnantsposten, die man ihnen macht, die Unteroffiziere nicht dazu bewegen wird, von ihren Forderungen abzusehen. Sie werden sie eher energischer vertreten, was von vornherein eine störende Unruhe in die militärischen Verbände trägt.

Ebenso unzulänglich ist die Einrichtung der Vertrauensleute der Mannschaften, ein Surrogat der Soldatenräte. Sie genügen nicht, um die Gewalt der Offiziere über die Untergebenen auf das militärisch notwendige Maß zurückzuführen, um den gemeinen Mann vor der Willkür des Vorgesetzten zu schützen. Vor allem aber genügen sie nicht, um den Missbrauch der Truppen zu volksfeindlichen Zwecken zu verhindern. Auch sie sind ein Mittel, um die demokratisch gesinnten Volksstreife über den wahren Geist der Armee zu täuschen.

Auf dem ersten Blick erscheint die Freiwilligkeit wie eine Konzession an die Demokratie. Im Rahmen der völlig unzugänglichen Organisation des neuen Heeres löst sie indes entgegengesetzte, der Demokratie feindliche Wirkungen aus. Wir deuteten das schon an. Die freiwillige Werbung zu Reichsarmee wird aber vor allem darum eine Gefahr für die Demokratie, weil sie faktisch stets in der Hand der einzelnen Truppenführer liegt und es diesem somit gestattet, schon durch die Parole der Werbung den Eintritt bestimmter politische Strömungen in die Truppe zu fördern. Jeder Führer kann somit den Charakter seiner Truppe nach seiner Gesinnung gestalten.

Wir haben es ja erlebt, welche furchtbaren Folgen die Parole „Gegen den Bolschewismus“, unter der bisher zu den Freiwilligen-Verbänden geworben wurde, gehabt hat. Sie hat allmählich zur planmäßigen Organisation des Bürgerkrieges geführt. Soll der Bürgerkrieg auch fernerhin die Werbeparole für die Reichswehr bleiben? Sie birgt die schlimmsten Gefahren für die Ruhe der Bevölkerung und für den Bestand jeder ordentlichen Regierung in sich und wir können immer noch nicht glauben, dass eine Regierung blind genug ist, um nicht zu sehen, welches Ende diese Methode diese Volksbewaffnung haben muss.

Die – übrigens von rechtmäßigen Erfolgen begleitete – Werbung zu den Freiwilligen- Verbänden ist bisher gefördert worden durch die große Arbeitslosigkeit und durch die Jahreszeit, die es zahlreichen Angehörigen der ländlichen Bevölkerungskreise erlaubte, bei der Truppe zu bleiben. Schon jetzt treten viele Söhne von Landwirten aus den Verbänden aus. Hebt sich das Wirtschaftsleben, bietet sich den Arbeitern, die heute noch in der Armee stehen, günstige Gelegenheit zu ehrlichem Verdienst, dann werden sich diese Austritte mehren. Was dann übrig bleibt, ist, gute Behandlung und Bezahlung vorausgesetzt, eine Truppe, die zu guterletzt für alles zu gebrauchen ist.

Und wer etwa glaubt, dass es möglich ist, in derartigen Verbänden, die ihren Mannschaftsbestand nur noch der durch den Krieg verursachten Verderbnis der öffentlichen und individuellen Moral verdanken, durch die alten Methoden der Gewalt, Manneszucht und Ordnung zu erhalten, der befindet sich in einem gewaltigen Irrtum. Diese Mannschaften werden eine gewisse Wahl den Vorgesetzten praktizieren, indem sie nur solchen Verbänden beitreten, wo es Offiziere gibt, die ihren Gelüsten möglichst weiten Spielraum geben, nicht aber jenen, wo auf Manneszucht und Gewissenhaftigkeit im Dienst gehalten wird.

Eine Zwangsdisziplin verträgt eine solche Truppe nicht, obwohl gerade das Söldnertum zu einer solchen herausfordert. Die Spießruten der altpreußischen Armee waren fürwahr kein Privatvergnügen der damaligen Offiziere, sondern eine innere Notwendigkeit, die sich eben aus dem Söldnerwesen ergab. Die Anwendung solcher Mittel zur Erzwingung der Disziplin ist jedoch in unserer Zeit und mitten in der sozialen Revolution nicht mehr möglich. Und das ist der innere Widerspruch, an dem die von militärischen Stümpern erbrachte Reichswehrordnung krankt, dass sie das Söldnertum zur Grundlage hat, ohne dass sie imstande ist, alle Konsequenzen dieser Basis logisch zu entwickeln. Militärische Dinge haben ihre eigene innere Logik. Grobe Verstöße gegen sie müssen unheilvolle Verwirrung anrichten.

So ist die Grundlage der neuen Reichswehr im höchsten Maße unsicher und schwankend. Den auf dieser Grundlage gebildeten Truppen werden Festigkeit der äußeren Form und innerer moralischer Halt in gleichem Maße fehlen. Das aber macht die Armee kriegsunbrauchbar und damit verfehlt sie ihren eigentlichen Zweck, eine Macht der Landesverteidigung zu sein, damit wird sie zu einem Instrument in der Hand konterrevolutionärer Drahtzieher.

[1] Vgl. Becker, Jörg: Richard Sorge im Bergischen Land (1920-1922). Biographische Notizen, in: Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung, September 2022, S. 160-167. 2024/25 wird ein Buch von mir über Richard Sorge im Bergischen Land erscheinen.

[2] https://kommunisten.de/rubriken/europa/8854-europaeische-union-steuert-auf-kriegswirtschaft-zu

[3] Bundesarchiv (BArch), Berlin: Nachlass Erich Correns, Ny 4256_2.

[4] Sorge, Richard: Was ist bisher geschehen?, in: Bergische Arbeiterstimme, 31. Januar 1921.

[5] Liebknecht, Karl: Der Hauptfeind steht im eigenen Land! Flugblatt Mai 1915, in: ders.: Gesammelte Reden und Schriften. Band VIII. August 1914 bis April 1916, Berlin: Dietz Verlag 1972, S. 225-230.

[6] Quelle: Beilage zur „Hamburger Volks-Zeitung“, 24. April 1919

[7] Quelle: Beilage zur „Hamburger Volks-Zeitung“, 10. April 1919.